校友简介:国商学生社团“国商创想”创始人,集齐“四大”4家offer。

一、谈个人经历,分享经验

(一)回忆学习生活经历

郑博之:在四年的大学生活中,让您印象最深刻的事情是什么呢?

王耀庆:印象比较深刻的应该是大一的迎新晚会。首先它给了我一个突破自我,锻炼自己的机会。因为我这个人在文娱方面不是很擅长,通过参加迎新晚会跟同学们一起练习跳舞,让我从一个从来不唱歌跳舞的人,到敢于上台去展示自己。其次它给了我一段非常难忘的大学记忆。在两个月的舞蹈排练时间里我认识到了很多朋友,也和同级的同学们在这个时候有了更深入的互相了解,这对于我来说是大学四年美好生活的开始。

郑博之:学长是“国商创想”学生社团的创始人,这应该相当于一段非常特别的经历了。那你作为创始人,可以谈谈当时创立这个组织的一些想法或者理念吗?

王耀庆:当时创立“国商创想”最关键的初衷其实是为了帮助我们同级的同学们,通过这个组织,借助一些学院资源,给到大家在实习就业或是求学深造方面帮助。那个时候其实我们很多人都很迷茫,不知道未来应该怎么走。就算定下来想怎么走,也很难去做下一步的规划。比如说出国还比较好办,可能就报班去学就可以了;但是像考研,他们也不知道要考什么学校,想读一个什么样的专业;准备就业的人就更不知道自己想去一个什么样的行业,想怎么走自己的职业路线。我讲这些都是属于很理想化的概念,实际上当年我们这一届的这些问题并不能通过一个组织去完全实现。所以我特别感谢当时的学院书记孙磊老师,还有教学工作部主任李一鸣老师,他们给了我非常大的帮助,帮助我去规划应该如何去做这个社团以及做什么事。后来“创想”聚焦到帮学生去做一些竞赛和创新创业的工作。主要就是和学生会形成一个互补的作用——学生会帮助学生实现一方面的能力,而我们可能是另一方面的能力,然后就可以让学院有一种类似于两条腿走路的这样一个整体的规划,这就是当时整体创立“创想”的一些基本的想法。

郑博之:我们都知道“国商创想”是一个很典型的以学生为中心的国商平台。您可以再谈一谈“国商创想”社团到底有什么不一样? 这里聚集了一批什么样的人?

王耀庆:首先第一个是“国商创想”和学生会的区别,我个人是这样理解的。学生会是一个体制内类似于公务员的组织机构,然后创想是一个类似于民营企业的组织机构。公务员的工作重点是为了完成一些硬性规定的事。举个例子说,比如国家现在要测核酸,肯定就得从各个国家机构里或者事业单位里找人去测,很难去从这个民营企业里找人做。相当于公务员承担了一个保障国家长治久安,基本民生的职责,也就是说学生会就会有很多固定的一些学生活动,比如说每年要做运动会、文抗,合唱比赛,这都是学生会的日常工作。但是“创想”它不一样在哪儿呢?它没有那么多的例行工作,我当年想这个事的时候,我觉得“创想”应该是学生自发的、学院支持的、一个充满创造力和大家各抒己见的地方,让真正有想法的人在我们这个地方能把想法说出来,能把想法落地。其实学生会和“创想”是两条腿,两个都是不可或缺的。一个组织,一个国家,你想进步的话,你不能只做一件事,你肯定是要多方面去发展的。所以说最主要的区别还是在于这两个组织的工作侧重点不一样。

第二个就是说“创想”和其他社团的区别。第一,学校社团主要还是以学生自治为主,它非常考验社团会长的能力。而“创想”虽然是学生高度参与,但本质上还是学院的老师们会给出一个正确的发展方向,并规划一个框架,然后学生们是在框架内部去做一些创新,这是能把效益最大化、防止社团跑偏的一种组织形式。这是我觉得“创想”相对于这两种组织而言的区别。

赖怡姗:刚刚讲到“创想”聚集了一些很有想法的人,我觉得用勇敢这个词也很合适。

王耀庆:对,有想法,然后敢于落地,敢去质疑,敢去说“你不对。”其实说到这一点,这对我有什么帮助呢?要是没有这些敢于质疑的人,能有我的成长吗?显然是不能。所以我讲就大三大四这两年我的成长一方面源自于学院老师的帮助,另一方面就源于我的同伴们。他们确实给我带来了很难忘的回忆,也让我修正了一些缺点。而且,人脉本身就是一个很宝贵的财富,你上大学的时候,学生时代的交情是最没有杂质、最纯粹的。以后当你遇到困难了,或者说你需要有一些合作的时候,他们也是最合适的一群人。所以说这些人其实就是人生最宝贵的财富吧,我觉得在创想这个平台上面就有机会去接触到这样一些朋友。

(二)传授学弟学妹经验

郑博之:学长之前是会计学专业,您认为所学专业跟您后来的职业发展之间有什么样的联系?

王耀庆:联系肯定是有的。因为学习了经济类专业,所以才有这个机会能知道“四大”。假如我在公管学院或者学习信息、资产评估这些专业,那么可能在大二大三的时候就不知道“四大”。正是因为我在国际商学院的环境下,很早就有机会接触到一些相关的资源。一方面是我们国商会有一些职业启蒙课;另一方面我们也会有很多讲座、论坛这样的机会邀请一些像事务所合伙人级别的人来分享。通过这些机会,我们才知道了“四大”,然后进行职业规划。所以说,我学这个专业不能说是专门学会计的专业,而是它让我在国商这个环境和提供的平台下,拥有了很多能够接触到前沿行业的这样的机会。

郑博之:您曾经本科阶段在“四大”审计岗位实习了两年,您可以给我们谈谈您对审计工作的一些理解或者感想吗?

王耀庆:如果是面向现在有想法去“四大”的人来讲,我的建议是要尽早去实习。因为审计工作作为一个实操类工作,仅仅从书本上学到的内容是有限的。举个例子来说,比如你学习拧螺丝,等你真正上手拧它,就会有很多区别了。你学的时候可能就是动脑,你知道螺丝应该那么拧两圈,但实际上有很多你不知道的事:比如说你要用多大劲,你可能用太大劲,以后就拧不下来了;你如果劲使得不够大就拧不上去了。所以说实践和理论之间是有很大差别的,那其实审计就是这样一个工作。单纯从书本上学,实际上能起到的作用非常小,所以我还是建议以后有想法从事这个行业的学弟学妹们,尽早去实习。

郑博之:学长有非常优秀的实习经历,您可以为我们分享一些您对于选择实习的一些感悟吗?

王耀庆:我觉得实习选择跟个人的发展和规划有很大关系。在选择时要贯彻一个原则:你们整个大学期间的生涯规划,要根据目标去服务。比如说如果你要出国的话,你要看你想去的这个高校对你有没有什么社会实践、实习或者成绩的要求;而如果说你想自己考研的话,学习就尤为重要,你必须有好的学习成绩,实习可以在读研的时候进行,那么本科阶段的实习就没有学习成绩那么重要。所以说,实习选择这件事也要看每个人的规划,规划不同,侧重也就不一样。

郑博之:从校园转变到职场的这些年,您感觉您收获到了什么样不一样的成长?

王耀庆:我觉得成长它并不是一蹴而就的,并不是说我今天睡一觉,今天进到普华永道,我就忽然间就成长了,其实不是这样,它是一个循序渐进的过程。可能很多学生认为我大学毕业之前就是一个学生,所以不会去想一些复杂的问题。但是这样的话,很有可能等你进入职场的时候,就会非常不适应,非常痛苦。比如说领导或是客户对你不满意,再比如说你可能会做一个工作,但你不想做了。你在大学的时候你可以不做,就一个作业而已,但是你工作的时候就没有这样的环境条件,你只能自己把这事做完,所以工作以后环境还是相对比较冷酷的。从这点上来说,成长实际上都是基于你的经历。你经历越多的事,你获得成长的机会自然就比别人多。所以这个成长,具象到这个现实生活里是什么样呢?你在就业的时候,如果你之前没有特别多的经历和实际的经验,你不知道怎么做一件事的话,你可能迈入职场的时候,就会非常痛苦和不适应。所以说还是应该在大学的时候多去经历一些事情,不管是学生会、社团也好,或者说你参加一些竞赛、帮老师做一些事情也好,我觉得你们大学最好的情况应该是不只是学习。如果说仅仅是学习娱乐,那其实这个大学没什么意义。更多的是你在大学这个时期能利用学校的资源帮助你成长。这其实是我给你们的一个建议:成长应该是从当下开始,甚至是从迈入大学的第一天开始,而不是从毕业的那一天开始。

赖怡姗:针对于成长这个问题,我想问一下学长,现在在职场中比较常见的发展路径是什么?学长刚刚也说到比较重要的是需要从学生思维转变到职场思维,然后需要锻炼一些职场的通用的技能。那比如说我们可以从什么方向来入手我们的第一份实习或者说什么岗位这种?一些可以衔接的、可迁移的技能是什么?学长可以讲讲吗?

王耀庆:先说第一个问题,就是具体到实习选择什么行业,什么岗位。这个实际上有两方面的因素:一方面是就是你自己的努力程度和能力能获得什么样平台的青睐;另一方面就是你自己的资源能帮你去拿到什么样的机会。我丝毫不避讳第二个方面的问题。如果说你有这个资源,我是十分建议你直接抓住的。就是你不要有那种不光彩、像走捷径一样的想法。这个社会是非常现实的,你有这个机会,这就是你的优势,你就比别人强,资源也是一种能力。

第二个问题讲到选择一个怎样的岗位,这个事其实只有一个原则:你要做那些真正能参与核心工作的岗位。比如说以去银行实习为例,你可以去资金清算或者一些核心部门。你了解一些银行真正的工作模式和银行工作内容,并且知道银行管赔进去以后是一个怎样的路线,这才是你实习的价值所在。

赖怡姗:结合学长您的工作经验,职场里比较通用的技能是什么?之前我们听说可能是做ppt,然后excel,英语能力这些,学长可以谈谈吗?就是在我们大一大二,在学校里面,可以训练的一些能够提升以后就职的一些能力。

王耀庆:我觉得我们就讲具体的,你想通过学校这个平台获得就像你说的这些Excel、PPT技能的培养,我觉得光学是不行的,你得做。那其实问题就聚焦到了你在学校这个平台里,你有什么机会能让你去接触到这些事情。就像当时我参加很多创业比赛,比赛展示都是PPT形式,所以说在那个时候我就积累了很多做PPT的经验。但如果说你现在什么也不参加,只是在寝室里呆着,你就跟自己说我现在要学PPT,然后去上网买一个50块钱的课,你这样学没有任何用。因为你自己没做过,你不知道应该用什么场景、做什么功能,你只是学了一堆书本上的东西,但你没有去实际操作,所以你就学不会。所以说如果你想学会像你说的这些比较专业的技能,比如说像Excel、PPT,甚至是Matlab,你还是要去做一些事。当你去做这些事,你就能找到一些用这些工具的场景。比如说你参加一些比赛,在事务所实习,你肯定就会去用Excel;比如说你写些论文,处理一些数据,你就会用Matlab。这些整体的技能都是通过实践去积累的,很难说你通过纯学习积累。

然后我其实最想说的,是你步入职场以后最重要的能力是什么?它并不是说你把一个东西做的多么好,因为我们并不是技术类专业,我们是学商科的,所以对于我们来讲,最重要的技能并不是说你能把这个PPT做得多好,你能把这Excel做的多牛,那你和别人的差异是什么呢?最主要的是你对待工作的态度。那态度如何去端正呢?实际上它是一个心态调整的问题,无论看起来多么基础的,多么不起眼的工作,都要认认真真地去对待,去完成。还要多动动脑去用宏观的这个角度去考虑问题,当你们遇到困难的时候,学会去端正自己的态度。

二、谈学院记忆,感恩国商

(一)老师是像母亲一样的存在

郑博之:以前有句话说:“学贵得师,亦贵得友”,那您在国商学习的期间,您印象最深刻的老师是谁?您觉得他(她)对您产生了什么样的影响?

王耀庆:这个非常显而易见,我印象最深的老师不能说一位,有两位并列。一位是孙磊老师,一位是李一鸣老师。李一鸣老师是我们班班主任,她对我们学生的学习、实习和生活都非常用心,也帮了我们很多忙。比如说指导我们应该怎么学、考试应该怎么准备、包括我们有任何困难,比如说像调课这些事都可以请她给一些建议,所以说刚入学的时候李老师在班主任这个角色上对我的帮助非常大,因为我是班长,所以她就直接对接到我,给了我非常多的帮助,就感觉她像高中班主任,可以照顾你所有事。在我大三开始构思“创想”社团的时候,因为李老师当时在学校里负责一些竞赛的筹备,所以说也是通过她了解到了一些资源和信息。包括后来正式做的时候,李老师也帮了我非常多的忙,甚至我后来取得的一些荣誉什么的,其实跟李老师的帮助都是分不开的。用一句话解释的话,就是李老师在大学里面扮演了类似一位母亲一样的角色。

另外一位就是孙磊老师,她们两人不分主次,不分先后顺序,对我来讲都是一样重要的。大学我能有所谓的一些成就,其实全来自于孙磊老师给我这个机会。我非常感谢孙磊老师能看到我的一些想法,然后支持我,让我的大学过得非常丰富、精彩。孙老师给了我在应该怎样发展、为人处世上非常多的鼓励和建议。我在大学生涯里很难得也很幸运能遇到这两位老师,可以说是可能很少人能有这样的机遇吧,遇到一个愿意带你的人,遇到这样的伯乐。

(二)国商学院能提供更多优质资源

赖怡姗:学长您刚才有一句话说得特别好,也让我印象很深——成长是从一入学就开始了。您也提到这个过程需要自己去努力,自己去借力,自己去寻找资源。那您如果回过头去看,学院给您提供了什么样的平台和资源呢?

王耀庆:咱们学院和其他学院比,我认为最大的优势就是我们相对比较灵活。不管是从机构设置的角度来讲,还是从学生风气的角度来讲,我觉得我们的创造力,包括把事做成的这个机会,都更具有优势。国商其实做什么事儿都很扁平,而且非常以学生为中心。我们是一个国际化办学的学院,所以国商这个平台能给到学生自我发挥的空间还是比较大的。

其次,国商这个平台有很多能接触到社会实务的机会,比如说国商有一些企业游学、对接实习,还包括有一些论坛和讲座,这都是当年我参加过的,它们能给到学生宽阔的视野。包括我知道国商有研究生校外导师,他们也都是从这个产业里邀请的高管和专家,这些老师对于学生来讲也是一个非常宝贵的资源。因为当年我作为本科生参加过研究生的一些论坛,知道国商学生能有这些导师的助力是一个非常好的事。

从这两个角度来讲,一方面是从这个学生想发挥自己性格或者价值这个层面,我觉得国商这个环境相对是比较友好、灵活的。然后另一方面就是从接触未来职业发展和行业前沿的内容上来讲,我觉得国商这个平台也能给到学生非常多的帮助。

(三)20周年院庆祝福

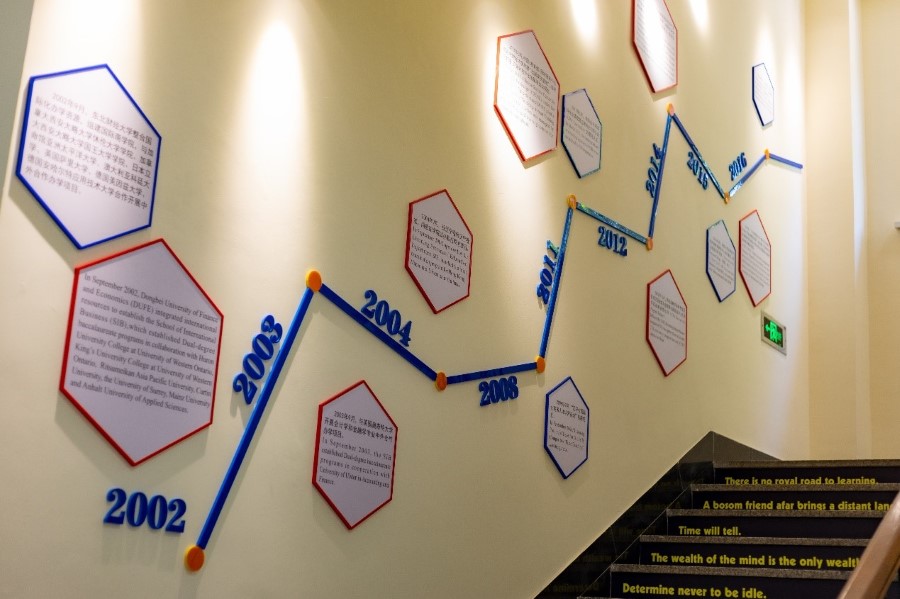

郑博之:今年恰逢我们学院建院20周年,您有什么想说的话或者对学院的祝福吗?

王耀庆:我非常感恩学院和老师带给我的成长和帮助。18到22岁或者到24岁,这其实是每个人最黄金的一段年华,这里有我非常珍贵的回忆。不论是从情感的角度上来讲,还是从实际的角度上来讲,都祝愿学院能发展得越来越好,然后也希望学弟学妹们能够珍惜在大学的时光,毕业后都能有更好的去向,能找到更多可以发展自己价值的平台和舞台。